新事業進出補助金とは

新事業進出補助金は、中小企業が新事業に進出するための設備投資等に対して多額の補助金が出る制度です。

2025年度(令和7年度)に新設されて、現在は第2回の公募中で、応募締切は2025年12月19日です。

新設の補助金といっても、実態は2021年から2024年にかけて13回募集された「事業再構築補助金」の後継となる補助金です。応募の条件や対象経費などの概要部分はかなり似ています。当社は事業再構築補助金の申請支援で累計33社の申請をご支援して28社が採択(採択率85%)という実績があります。このノウハウは充分に生かせますので、「新事業進出補助金」の支援も力を入れて行っていきたいと考えています。

経産省が以前公開していた情報によると、令和8年度末(2027年3月末)までの期間内に4回程度の募集を行って、合計6000件程度の採択件数を予定しているとのことです。つまり単純計算では1回あたり1500件の採択が見込まれます。

事業再構築補助金を受給した実績のある会社でも、違う新事業への進出であれば新事業進出補助金への応募は可能です。

当ホームページ上では、現在募集中の第2回公募の制度概要について記載します。なお分かりやすさを重視して細部を省略している箇所も多々ありますので、正確な詳細情報は必ず公式ホームページの記述や公募要領を突き合わせてご確認ください。

補助上限と補助率

以下の画像が、新事業進出補助金の補助上限と補助率の情報です。

第2回公募の応募締切は2025年12月19日まで。

採択発表は2026年3月下旬頃予定とのことです。

事業再構築補助金のときにあった応募枠という概念はなくなり、補助上限額・補助率は一本化されました。シンプルでいいですね。補助率は事業再構築補助金では2/3が主流だったのですが、こちらは一律1/2に一本化されてしまいました。

補助金額:従業員20人以下は最大2,500万円(賃上げ特例適用なら3,000万円)

従業員21人~50人は最大4,000万円(賃上げ特例適用なら5,000万円)

従業員51人~100人は最大5,500万円(賃上げ特例適用なら7,000万円)

従業員101人以上は最大7,000万円(賃上げ特例適用なら9,000万円)

補助率 :1/2

なお、補助下限が750万円(つまり対象経費の下限が1,500万円)という規定があり、それ以下での応募はできません。応募時に上回っていても採択後の交付申請手続きで減額されて下限を下回れば採択取り消しになるそうなのでご注意ください。

対象経費

新事業進出補助金の対象経費は以下です。

機械装置・システム構築費、建物費、運搬費、技術導入費、知的財産権等関連経費、外注費、専門家経費、クラウドサービス利用費、広告宣伝・販売促進費

経費区分としては事業再構築補助金とほぼ同じです。記載順がなぜか少し入れ替わって、従来は建物費が1番目の記載だったのがなぜか2番目に下がったり、その他若干の前後があります。唯一の違いは従来は「研修費」も対象だったのが今回はなくなりました。

なお経費区分としてはほぼ同じですが、区分内の詳細条件については多少変更がありますので、詳しくは公募要領にてご確認ください。

ちなみにこの対象経費は「ものづくり補助金」の対象経費とも似ていますが、ものづくり補助金と違って「建物費」や「広告宣伝・販売促進費」を含められるのが特徴的です。これらを含めた費用で補助金を受け取りたい場合は新事業進出補助金の方が有利です。

対象外の経費としては、従業員の人件費、不動産、自動車、パソコンやスマホなど汎用品全般、販売やレンタルの対象になる仕入や原材料費(売上原価に相当するもの全般)、などが対象外となります(他にも多数あります)。これらが対象外になることは新事業進出補助金だけでなく事業再構築補助金やものづくり補助金やその他の経済産業省管轄の補助金と同様の扱いとなっています。

対象者(応募条件)

第1回公募の対象者(応募条件)は、まず基本要件として以下7点があります。

ざっくりいうと(1)が必須で最重要、あと(3)(4)が注意必要、それ以外はそんなに難しくありません。

(1)新事業進出要件

「新事業進出指針」に示す「新事業進出」の定義に該当する事業であること。

定義は公式HPで公開されている「新事業進出指針」に記載されていますが、従来の事業再構築補助金の新分野進出の定義と同じです。以下3点を満たせばOKです。(公式の記載から少し意訳しています)

①製品等の新規性要件(自社にとって新たな製品かサービスである)

②市場の新規性要件(既存事業の顧客層とは異なる顧客層を獲得できる事業である)

③新事業売上高要件(新事業の売上高が、応募時の総売上高の10%以上の規模になる計画である ※結果未達でもペナルティはない)

(2)付加価値額要件

3年~5年の事業計画で付加価値額を年4%以上増加させる事業計画になっていること。

あくまで事業計画上で達成していればよいだけなので、そのような計画にすればOKです。

結果的に実績が計画未達成になったとしても特にペナルティはないので安心して計画してください。

(3)賃上げ要件(※未達は補助金返還)

3年~5年の事業計画期間において、給与支給総額を以下いずれかの水準以上で行う。

①一人当たり給与支給総額の年平均成長率を、都道府県最低賃金の直近5年間の年平均成長率以上にする。

②会社全体の給与支給総額の年平均成長率を2.5%以上増加させる。

これは補助金受給後に結果が未達成だった場合は補助金一部返還義務が課せられます。ものづくり補助金にも似たような規定があり、それと似た規定です。将来の業績動向によっては達成が難しい場合もありますのでご注意ください。

(4)事業場内最賃水準要件(※未達は補助金返還)

3年~5年の事業計画期間において、毎年の事業所内最低賃金が都道府県最低賃金より30円以上高い水準にする。

これも補助金受給後に結果が未達成だった場合は補助金一部返還義務が課せられます。そこまで難しい条件ではありませんが、うっかり未達がないようご注意ください。また最低賃金ギリギリで多数のアルバイトを雇用したいビジネスモデルの企業にとっては負担が大きく感じる場合もありますのでご注意ください。

(5)ワークライフバランス要件

次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を公表していること。

これは簡単なオンライン手続きで実施できるので心配いりません。

(6)金融機関要件

補助事業の実施にあたって金融機関等から資金提供を受ける場合は、資金提供元の金融機関等から事業計画の確認を受けていること。所定の確認書のフォーマットがあるので、それに記載してもらう形になります。

自己資金だけで事業実施できる場合はこれは省略できます。

(7)賃上げ特例の適用を受ける場合は追加の賃上げ特例要件

補助事業実施期間内に、以下の要件をいずれも満たすこと。

①補助事業実施期間内に、給与支給総額を年平均6.0%以上増加させること。

②補助事業実施期間内に、事業場内最低賃金を年額50円以上引き上げること。

補助金受給後に結果が未達だった場合は補助金一部返還義務が課せられます。ご注意ください。

賃上げ特例の適用を受けない場合はこれは省略できます。

ものづくり補助金との比較

「ものづくり補助金」との違いを表形式でまとめてみました。

| ものづくり補助金 | 新事業進出補助金 | |

|---|---|---|

| 応募条件 | 通常枠(製品・サービス高付加価値化枠)は 革新的な製品・サービスの開発が対象、 グローバル枠は海外需要開拓が対象 | 経産省の「新事業進出指針」に沿った事業で、 かつその他応募条件を満たしたものが対象 |

| 補助金額 | 応募枠と従業員数によって異なるが、 従業員数5人以下で最大750万円 6~20人が最大1,000万円 21~50人が最大1,500万円 51人以上が最大2,500万円 グローバル枠は最大3,000万円 | 従業員数によって異なるが、 従業員20人以下でも最大2,500万円 従業員21~50人で最大4,000万円 従業員51~100人で最大5,500万円 従業員101人以上で最大7,000万円 大規模賃上げ特例でさらに上乗せあり |

| 補助率 | 小規模企業は2/3、中小企業は1/2 ※一部例外あり | 一律で1/2 |

| 対象経費 | 機械装置・システム構築費、外注費など | 左記に加えて建物改修費や広告宣伝費なども対象 |

| 備考 | 基本的に製造業が応募しやすい | 業種問わず応募可能 |

採択率について

現時点でまだ新事業進出補助金の第1回公募の採択発表がされてないので採択率は不明です。

少し前の経産省の発表では、4回程度の募集を行って合計6000件程度の採択件数を予定しているとのことでしたので、そこから変わりなければ単純計算では1回あたり1500件の採択件数が見込まれます。

したがって採択率の見通しとしては、母数である申請件数がどのくらい集まるかによります。事業再構築補助金の全13回公募の申請数・採択数・採択率は以下の通りでした。これの後半と同程度くらいで10000件くらいの募集が来ると個人的には予想しています。その中から1500件の採択であれば採択率は15%程度と低めの水準になりそうです。その低めの水準の中で採択を勝ち取るには事業計画書の出来が非常に重要なので、事業計画書作成に長けた専門家のサポートを受けることをお勧めします。

(事業再構築補助金の採択率推移)

| 募集回 | 応募締切日 | 採択発表日 | 申請数 | 採択数 | 採択率 |

|---|---|---|---|---|---|

| 第1回 | 2021/05/07 | 2021/06/18 | 22,231 | 8,016 | 36.1% |

| 第2回 | 2021/07/02 | 2021/09/02 | 20,800 | 9,336 | 44.9% |

| 第3回 | 2021/09/21 | 2021/11/30 | 20,307 | 9,021 | 44.4% |

| 第4回 | 2021/12/21 | 2022/03/03 | 19,673 | 8,810 | 44.8% |

| 第5回 | 2022/03/24 | 2022/06/09 | 21,035 | 9,707 | 46.1% |

| 第6回 | 2022/06/30 | 2022/09/15 | 15,340 | 7,669 | 50.0% |

| 第7回 | 2022/10/05 | 2022/12/15 | 15,132 | 7,745 | 51.2% |

| 第8回 | 2023/04/06 | 2023/04/06 | 12,591 | 6,456 | 51.3% |

| 第9回 | 2023/03/30 | 2023/06/15 | 9,363 | 4,259 | 45.5% |

| 第10回 | 2023/06/30 | 2023/09/22 | 10,821 | 5,205 | 48.1% |

| 第11回 | 2023/10/06 | 2024/02/13 | 9,207 | 2,437 | 26.5% |

| 第12回 | 2024/07/26 | 2024/11/08 | 7,664 | 2,031 | 26.5% |

| 第13回 | 2025/03/26 | 2025/06/30 | 3,100 | 1,101 | 35.5% |

採択を得るためには

採択を得るためには審査方法を理解する必要があります。

以下は事業再構築補助金のときに解説した動画です。新事業進出補助金でも基本的にはこれと同じなので、よろしかったら下記の動画を参照ください。

文章で読みたい方のために、動画でも話している内容の要約を以下記載します。

- 提出した事業計画書を、「審査員(外部専門家)」が「審査項目」に沿って審査します。

- 審査員(外部専門家)は、主に「中小企業診断士」で構成されると言われている。

- 中小企業診断士は、9割以上が男性、年齢層高め(50代、60代)の人が多いことを意識。

- 事業計画書1件あたりかなり短い時間で審査していると思われる。

- 審査員はその事業・業界の専門家ではないので、専門用語を多用せずに素人でも理解できる平易な説明をすること。

- 審査員(読み手)をイメージして、読む人に分かりやすい書き方をすること。

- 審査員も人間なので、読みやすい書類は高い採点、読みにくい書類は低い採点につながる。

- 文字サイズは小さくしない(老眼の審査員も多い)、最低でも10.5ポイント以上推奨。

- 要点を絞った記述、箇条書き、効果的な図表や写真等を活用。

- 審査項目は公募要領にすべて記載されているので熟読すること。大きく分けて以下の5つに分類。

- 1.事業化点

- 2.再構築点

- 3.政策点

- 4.応募枠ごとの論点(グリーン成長点、大規模賃上げ、卒業計画)

- 5.加点項目、減点項目

- 以上のうち、「1.事業化点」と「2.再構築点」を審査員(中小企業診断士など)が採点し、配点が高い。

- 審査項目で問われているポイントは、必ず事業計画書に盛り込むこと。

- 「1.事業化点」には①~④の4つ、「2.再構築点」には①~⑤の5つの項目があり、すべてに配点がある。

- 9つの審査項目の解説は動画を参照ください。

- 事業内容によっては書きずらいものもあるが、それでも審査項目に対する記述を何も書かないのは厳禁。

- 全ての審査項目に対応する記述を必ず何かは書いて、最低でも部分点を狙う戦術をとること。

採択のためには事業計画書が大事と分かりましたが、事業計画書はどう書いたらいいでしょうか?

それも動画でも解説していますので、よろしかったら下記の動画を参照ください。

実際に採択された事業計画書の実物も使って書き方を解説していますので、ぜひご視聴ください。

動画で話している内容の要約を以下記載します。

- ページ数は補助金額1500万円以下の申請は10ページ以内、1500万円超で15ページ以内。

- 1ページ目は指定様式があるので、それに沿って書く必要がある。

- 最終ページは「まとめ」に使用するのを推奨。

- したがって事業計画書の本編は、補助金額1500万円以下は実質8ページ、1500万円超でも実質13ページ。

- 本編の章立ての推奨は以下の通り。この章立てに沿って書きながら、審査項目へのアピールを盛り込む。

1:補助事業の具体的取組内容

(1)現在の事業の状況について

(2)強み・弱み、機会・脅威について

(3)既存事業の事業環境について

(4)事業再構築の必要性

(5)事業再構築の具体的内容

・ 新事業の概要(誰に、何を、どのように)

・ 導入する設備等(改装の平面図や機械装置の型番)

・ 既存事業との相乗効果

2:将来の展望(事業化に向けて想定している市場及び期待される効果)

(1)本事業の成果の具体的なユーザー、マーケット及び市場規模

(2)本事業の成果の優位性や収益性

(3)本事業の成果の事業化見込(損益計画)

(4)本事業の課題やリスクとその解決方法

3:本事業で取得する主な資産

4:収益計画

(1)本事業の実施体制

(2)本事業のスケジュール

(3)本事業の資金調達計画

(4)会社全体の収益計画

動画の中で、実際に採択した事業計画書の実物も使って解説してますのでご覧ください。

_パート1_1.jpg)

_パート2_1.jpg)

_パート3_1.jpg)

採択後の手続きについて

採択されたとしても安心はできません。

採択後の手続きはとても煩雑で時間がかかります。

新事業進出補助金の採択後の手続きは、事業進出補助金の採択後の手続きと同じ流れになっています。

特に「交付申請」と「実績報告」の2つが、何度も差戻しを受けながら再提出を繰り返してようやく承認されるという感じになります。個別のノウハウはブログの方にも掲載しますので参照ください。

当社の申請支援サービスについて

当社での新事業進出補助金の申請支援サービスは以下の通りです。

まずは初回打ち合わせで、お客様の事業プランをお聞かせいただき、当社サービスの前提条件・注意点を説明いたしまして、双方合意できましたら着手金を入金頂いて支援開始という流れになります。

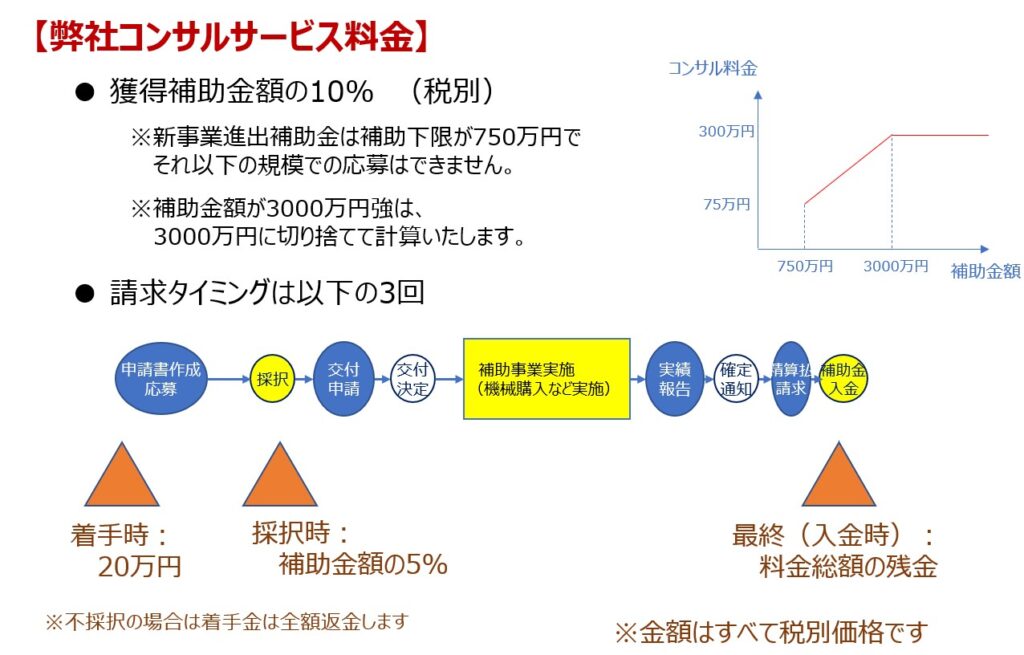

料金体系は以下となっております。

当社サービスの特徴としては、不採択時には着手金を返金して一切料金は頂かない料金体系としています。これはこの業界内でもかなり珍しい扱いです。お客様と利害を一致させて全力で支援する覚悟と、高い確率で採択を勝ち取れる自信の表れとお考え下さい。

新事業進出補助金の前身の事業再構築補助金では、累計で33社をご支援して、28社が採択(再チャレンジでの採択を含む)となりました。採択率でいうと85%となります。さすがに採択率100%とはいきませんが、かなり高い採択率ではないかと思っております。

この事業再構築補助金での高い採択率と豊富な実績件数に基づく対応ノウハウは、新事業進出補助金でもそのまま生かせると考えています。

もしご興味・ご相談のある方がいらっしゃいましたらお問い合わせフォームからご連絡ください。

お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ