事業再構築補助金とは

事業再構築補助金は、中小企業がコロナ禍でも事業存続を図るために行う事業再構築の取り組みを補助金で支援してくれるという制度です。

令和3年度からスタートした本補助金は、最終回の第13回公募が2025年3月26日をもって応募締切となり、すべての募集が完了しました。すでに募集終了しましたが、当ホームページ上では第13回公募時の制度概要の記載についてしばらく残しておこうと思います。なお分かりやすさを重視して細部を省略している箇所も多々ありますので、正確な詳細情報は必ず公式ホームページでもご確認ください。

今後は事業再構築補助金の後継として「新事業進出補助金」が募集開始になりました。こちらは事業再構築補助金とかなり似た条件の補助金ですので、事業再構築補助金の対応ノウハウがそのまま生かせると考えています。

新事業進出補助金についてはこちらのページにて詳細解説しています。

概要

以下の画像が、現在公開されている第13回公募の全体像です。

対象者(応募条件)

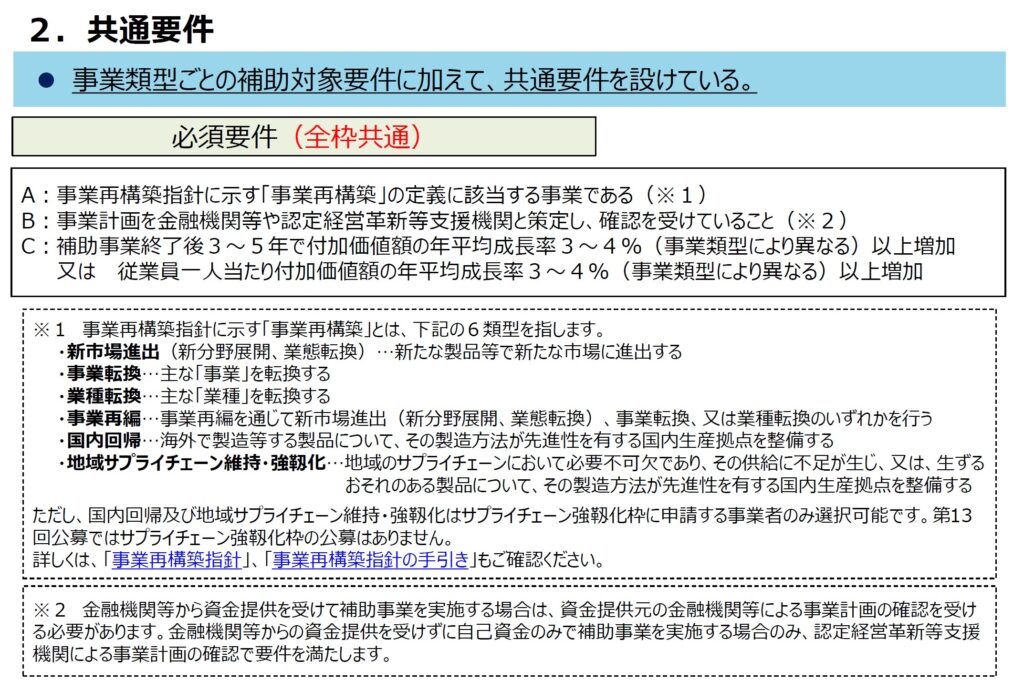

第12回公募の対象者(応募条件)は、まず5類型共通で以下3点があります。

特にAで記載されている、事業再構築指針に示す事業再構築の定義に該当する事業であることというのが重要な要件になります。

Bは金融機関や認定経営革新等支援機関の確認を受けることで、これはしっかり準備を進めれば可能です。

Cは付加価値額を一定以上成長するような事業計画を策定することです。これはあくまで計画上で満たしていればよくて、後に実績が達成しなくても特にペナルティはありませんので心配なく計画すればいいです。

つまり、Aさえクリアすれば、BとCはどうにかできると思って頂いて大丈夫です。

ただし、この共通要件に加えて応募枠ごとの個別要件があり、そこにも注意が必要です。後の項目で記載します。

事業再構築指針とは

事業再構築指針は公式ホームページに掲載がありますので参照ください。正式文書は「事業再構築指針」という文字だけの文書ですが、「事業再構築指針の手引き」という資料の方が分かりやすいのでこちらを参照することで差し支えないでしょう。

応募類型ごとの条件と補助額・補助率について

事業再構築補助金の第13回公募は、取組内容に応じて3つの応募類型があり、補助上限や補助率が変わります。

(第12回公募は5つの応募類型がありましたが、このうち2つが第13回では廃止になりました)

(1)成長分野進出枠(通常類型)

※必須要件に加えて、事務局が指定した「成長枠対象業種一覧」に対して進出する事業再構築が対象となります。これに加えて事業終了後に給与支給総額を一定以上増加させることも求められますがそれは採択されて事業実施した後の話になります。

※もしくは事務局が指定した「縮小業種」または「縮小地域」に属する企業が行う事業再構築を対象にすることもできます。つまり、従来の成長枠と産業構造転換枠を統合したような枠になります。

補助金額:従業員5人以下は最大1,500万円

従業員6人~20人は最大3,000万円

従業員21人~50人は最大4,000万円

従業員51人以上は最大6,000万円

補助率 :中小企業 1/2 中堅企業は1/3

※大規模賃上げを行う場合は補助上限、補助率の上乗せがあります、詳細は公式ページ参照

(2)成長分野進出枠(GX進出類型)

※必須要件に加えて、経済産業省が発表している「グリーン成長戦略実行計画14分野」に掲げられた課題の解決に資する事業再構築が対象となります。これに加えて事業終了後に給与支給総額を一定以上増加させることも求められますがそれは採択されて事業実施した後の話になります。

補助金額:従業員20人以下は最大3,000万円

従業員21人~50人は最大5,000万円

従業員51人~100人は最大7,000万円

従業員101人以上は最大8,000万円

中堅企業は最大1億円

補助率 :中小企業 1/2 中堅企業は1/3

※大規模賃上げを行う場合は補助上限、補助率の上乗せがあります、詳細は公式ページ参照

(3)コロナ回復加速化枠(通常類型)

※ 必須要件に加えて、コロナ借換保証等で既往債務を借り換えている、または再生事業者である、という条件の企業が行う事業再構築が対象となります。

※ 従来の回復再生応援枠の後継ですが、売上減少要件ではなくコロナ借り換えが条件になりました。

補助金額:従業員5人以下は最大1,000万円

従業員6人~20人は最大1,500万円

従業員21人~50人は最大2,000万円

従業員51人以上は最大3,000万円

補助率 :中小企業 2/3(一部3/4) 中堅企業は1/2(一部2/3)

※第12回公募では存在していたコロナ回復加速化枠(通常類型)は第13回公募では廃止になりました。

(4)コロナ回復加速化枠(最低賃金類型)

※ 必須要件に加えて、2023年10月から2024年9月までの間で3ヵ月以上最低賃金+50円以内で雇用している従業員が全従業員の10%以上いるという条件の企業が行う事業再構築が対象となります。

※ これに加えてコロナ借り換えを実施していると審査での加点と補助率の引き上げがあります。

補助金額:従業員5人以下は最大500万円

従業員6人~20人は最大1,000万円

従業員21人以上は最大1,500万円

補助率 :中小企業 2/3(コロナ借り換えありなら3/4)

中堅企業は1/2(コロナ借り換えありなら2/3)

(5) サプライチェーン強靭化枠

※生産拠点を(海外から)国内回帰する事業、または地域サプライチェーン維持・強靭化する事業、が対象。

※ただ条件はかなり複雑で申請は大変です。詳細は公式資料を参照ください。

補助金額:最大5億円

補助率 :中小企業 1/2、中堅企業 1/3

※第12回公募では存在していたサプライチェーン強靭化枠は第13回公募では廃止になりました。

対象経費

成長分野進出枠とコロナ回復加速化枠は以下です。

建物費(ただし原則として改修が対象で新築不可)、機械装置・システム構築費、クラウドサービス利用料、運搬費、技術導入費、知的財産権等関連経費、外注費(加工、設計等)、専門家経費、広告宣伝費・販売促進費(広告作成、媒体掲載、展示会出展等)、研修費(教育訓練費、講座受講等)等が補助対象経費に含まれます。

【注】補助対象企業の従業員の人件費及び従業員の旅費は補助対象外です。

これはものづくり補助金の対象経費と似ていますが、ものづくり補助金と違って「建物費」や「広告宣伝費・販売促進費」を含められるのが特徴的です。

従業員の人件費が入れられない点はものづくり補助金と同様です。

ものづくり補助金との比較

「ものづくり補助金」との違いを表形式でまとめてみました。

| ものづくり補助金 | 事業再構築補助金 | |

|---|---|---|

| 応募条件 | 応募枠によって異なるが、 通常枠は革新的な製品・サービスの開発が対象 | 経産省が⽰す「事業再構築指針」に沿った事業で、 かつ応募類型ごとの条件を満たしたものが対象 |

| 補助金額 | 応募枠によって異なるが、 通常枠で最大1,250万円 グローバル枠で最大3,000万円など | 応募枠によって異なるが、 コロナ回復加速化枠で最大3,000万円 成長分野進出枠で最大1億円など |

| 補助率 | 応募枠によって異なるが、 小規模企業は2/3、中小企業は1/2 の条件が多い | 応募枠によって異なるが、 小規模~中小企業は2/3、中堅企業は1/2 の条件が多い |

| 認定支援機関の関与 | 特に必須ではない | 認定支援機関の関与が必須 |

| 取り組み内容の条件 | 革新的な商品やサービスの開発、 または生産方法や提供方法の改善を伴う、 取り組みが対象 | 経産省が⽰す「事業再構築指針」に沿った 取り組みが対象 |

| 対象経費 | 機械装置(設備)・システム購入、外注費など | 左記に加えて建物改修費や広告宣伝費なども対象 |

採択率について

発表があった第12回公募までの採択率は以下の通りです。

特別枠などは審査の優遇があり、通常枠よりも高い採択率になります。

他の補助金では回を追うごとに申請数が激増して採択率が下がるパターンがよくあるのですが、事業再構築補助金については申請数が安定していて採択率は増加傾向です。基本的に1社1回しか受給できないので、本気度の高い企業は早い回で採択して抜けている傾向があります。そのため第6回から申請数が減っていきました。申請数の増減に関わらず各回の予算(≒採択数)はあらかじめ目安が決まっている節があり、申請数が減ると採択率は上がる傾向があり、第6回~第10回にかけて50%前後の採択率をキープしていました。

しかし第11回以降はなぜか採択率が激減し、第11回と第12回はどちらも26.5%の採択率という狭き門になってしまいました。このあと募集して審査される第13回公募についても、この水準と同じか、へたするとさらに少し下がるくらいの水準が予想されます。第13回公募は余った予算を原資とした追加募集の位置づけであり、予算額が少ないと推察されますので。

| 募集回 | 応募締切日 | 採択発表日 | 申請数 | 採択数 | 採択率 |

|---|---|---|---|---|---|

| 第1回 | 2021/05/07 | 2021/06/18 | 22,231 | 8,016 | 36.1% |

| 第2回 | 2021/07/02 | 2021/09/02 | 20,800 | 9,336 | 44.9% |

| 第3回 | 2021/09/21 | 2021/11/30 | 20,307 | 9,021 | 44.4% |

| 第4回 | 2021/12/21 | 2022/03/03 | 19,673 | 8,810 | 44.8% |

| 第5回 | 2022/03/24 | 2022/06/09 | 21,035 | 9,707 | 46.1% |

| 第6回 | 2022/06/30 | 2022/09/15 | 15,340 | 7,669 | 50.0% |

| 第7回 | 2022/10/05 | 2022/12/15 | 15,132 | 7,745 | 51.2% |

| 第8回 | 2023/04/06 | 2023/04/06 | 12,591 | 6,456 | 51.3% |

| 第9回 | 2023/03/30 | 2023/06/15 | 9,363 | 4,259 | 45.5% |

| 第10回 | 2023/06/30 | 2023/09/22 | 10,821 | 5,205 | 48.1% |

| 第11回 | 2023/10/06 | 2024/02/13 | 9,207 | 2,437 | 26.5% |

| 第12回 | 2024/07/26 | 2024/11/08 | 7,664 | 2,031 | 26.5% |

| 第13回 | 2025/03/26 |

採択を得るためには

採択を得るためには審査方法を理解する必要があります。

動画でも解説していますので、よろしかったら下記の動画を参照ください。

文章で読みたい方のために、動画でも話している内容の要約を以下記載します。

- 提出した事業計画書を、「審査員(外部専門家)」が「審査項目」に沿って審査します。

- 審査員(外部専門家)は、主に「中小企業診断士」で構成されると言われている。

- 中小企業診断士は、9割以上が男性、年齢層高め(50代、60代)の人が多いことを意識。

- 事業計画書1件あたりかなり短い時間で審査していると思われる。

- 審査員はその事業・業界の専門家ではないので、専門用語を多用せずに素人でも理解できる平易な説明をすること。

- 審査員(読み手)をイメージして、読む人に分かりやすい書き方をすること。

- 審査員も人間なので、読みやすい書類は高い採点、読みにくい書類は低い採点につながる。

- 文字サイズは小さくしない(老眼の審査員も多い)、最低でも10.5ポイント以上推奨。

- 要点を絞った記述、箇条書き、効果的な図表や写真等を活用。

- 審査項目は公募要領にすべて記載されているので熟読すること。大きく分けて以下の5つに分類。

- 1.事業化点

- 2.再構築点

- 3.政策点

- 4.応募枠ごとの論点(グリーン成長点、大規模賃上げ、卒業計画)

- 5.加点項目、減点項目

- 以上のうち、「1.事業化点」と「2.再構築点」を審査員(中小企業診断士など)が採点し、配点が高い。

- 審査項目で問われているポイントは、必ず事業計画書に盛り込むこと。

- 「1.事業化点」には①~④の4つ、「2.再構築点」には①~⑤の5つの項目があり、すべてに配点がある。

- 9つの審査項目の解説は動画を参照ください。

- 事業内容によっては書きずらいものもあるが、それでも審査項目に対する記述を何も書かないのは厳禁。

- 全ての審査項目に対応する記述を必ず何かは書いて、最低でも部分点を狙う戦術をとること。

事業計画書の書き方

採択のためには事業計画書が大事と分かりましたが、事業計画書はどう書いたらいいでしょうか?

それも動画でも解説していますので、よろしかったら下記の動画を参照ください。

実際に採択された事業計画書の実物も使って書き方を解説していますので、ぜひご視聴ください。

動画で話している内容の要約を以下記載します。

- ページ数は補助金額1500万円以下の申請は10ページ以内、1500万円超で15ページ以内。

- 1ページ目は指定様式があるので、それに沿って書く必要がある。

- 最終ページは「まとめ」に使用するのを推奨。

- したがって事業計画書の本編は、補助金額1500万円以下は実質8ページ、1500万円超でも実質13ページ。

- 本編の章立ての推奨は以下の通り。この章立てに沿って書きながら、審査項目へのアピールを盛り込む。

1:補助事業の具体的取組内容

(1)現在の事業の状況について

(2)強み・弱み、機会・脅威について

(3)既存事業の事業環境について

(4)事業再構築の必要性

(5)事業再構築の具体的内容

・ 新事業の概要(誰に、何を、どのように)

・ 導入する設備等(改装の平面図や機械装置の型番)

・ 既存事業との相乗効果

2:将来の展望(事業化に向けて想定している市場及び期待される効果)

(1)本事業の成果の具体的なユーザー、マーケット及び市場規模

(2)本事業の成果の優位性や収益性

(3)本事業の成果の事業化見込(損益計画)

(4)本事業の課題やリスクとその解決方法

3:本事業で取得する主な資産

4:収益計画

(1)本事業の実施体制

(2)本事業のスケジュール

(3)本事業の資金調達計画

(4)会社全体の収益計画

動画の中で、実際に採択した事業計画書の実物も使って解説してますのでご覧ください。

_パート1_1.jpg)

_パート2_1.jpg)

_パート3_1.jpg)

採択後の手続きについて

採択されたとしても安心はできません。

採択後の手続きはとても煩雑で時間がかかります。

特に「交付申請」と「実績報告」の2つが、何度も差戻しを受けながら再提出を繰り返してようやく承認されるという感じになります。個別のノウハウはブログの方にも掲載しますので参照ください。

当社の申請支援サービスについて

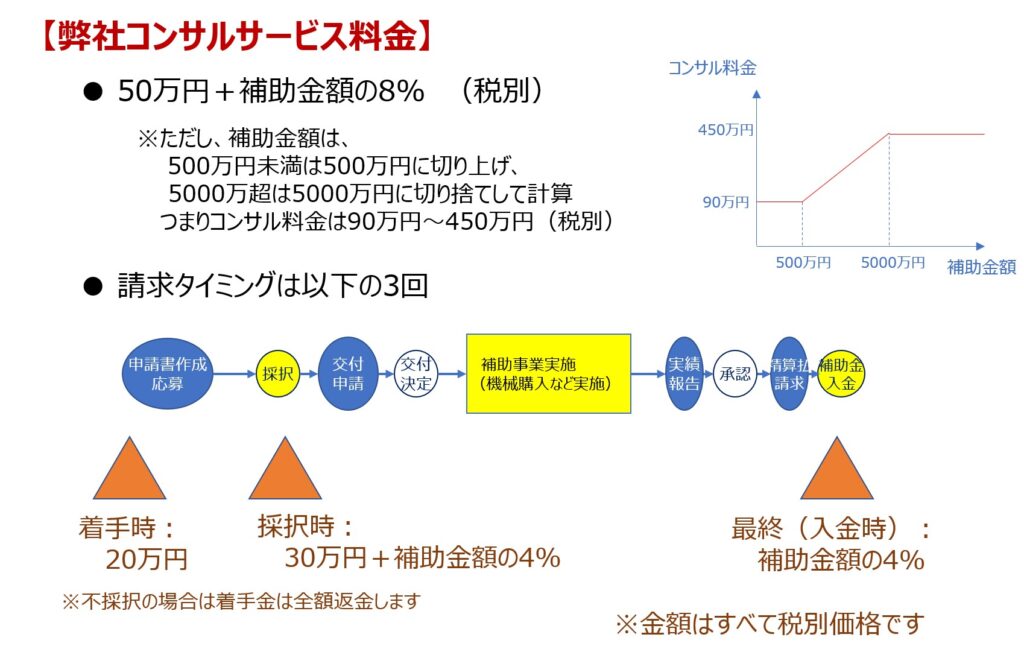

当社での事業再構築補助金の申請支援サービスは以下の通りです。

まずは初回打ち合わせで、お客様の事業プランをお聞かせいただき、当社サービスの前提条件・注意点を説明いたしまして、双方合意できましたら着手金を入金頂いて支援開始という流れになります。

料金体系は以下となっております。

当社の実績としては、以下の採択件数です。

・第1回公募では4社が採択。

・第2回公募では2社が採択。

・第3回公募では3社が採択。

・第4回公募では3社が採択。

・第5回公募では3社が採択。

・第6回公募では4社が採択。(採択率100%)

・第7回公募では2社が採択。(採択率100%)

・第8回公募では2社が採択。(採択率100%)

・第9回公募では2社をご支援して1社採択、1社不採択。(採択率50%)

・第10回公募では新規3社は3社とも採択、ただ再チャレンジ1社が再度不採択でした。(採択率75%)

・第11回公募では1社をご支援して1社採択。(採択率100%)

・第12回公募では1社をご支援して残念ながら不採択でした。

・第13回公募では第12回で不採択だった申請を改善して再応募しましたが不採択でした。

全累計では33社をご支援して、28社が採択(再チャレンジでの採択を含む)という結果でした。

100%とはいきませんが、高い採択率ではないかと思っております。

今後は事業再構築補助金の後継として「新事業進出補助金」が募集される予定です。こちらは事業再構築補助金とかなり似た条件の補助金になりますので、事業再構築補助金の対応ノウハウがそのまま生かせると考えています。

もしご興味・ご相談のある方がいらっしゃいましたらお問い合わせフォームからご連絡ください。

お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ